No es que sea una novedad que hable de viejos o de vejez. Por una parte, es lo mío –es en lo que he trabajado, se puede decir, día, tarde y muchas noches–. Visto desde este lado, cuarenta años de ejercicio profesional se resumen en tres o cuatro anécdotas. Porque, entre lo que la memoria extravía y la edad olvida, al final tienes que recurrir a tu currículo o, en su defecto, al documento que el ministerio del tema te envía todos los enero de cada año, en el que se especifica el tiempo al detalle: años, meses, días y horas dedicadas a cotizar para poder cobrar la pensión de la que ahora me beneficio.

Un camino importante en la vida que el tiempo guarda, sin hacer más ruido que el preciso para saberse y que el mundo sepa que estoy aquí dispuesto a servir.

Me dice la profesora Emilia Tonda, a quien encuentro de casualidad en el Banco de Sabadell:

—Te llamará Alfonso.

—No me digas nada, seguro que tiene que ver con la Hoja del Lunes.

—¿Cómo lo sabes?

—Porque a las cinco de la mañana he recibido un mensaje telepático suyo en el que me decía sobre este asunto.

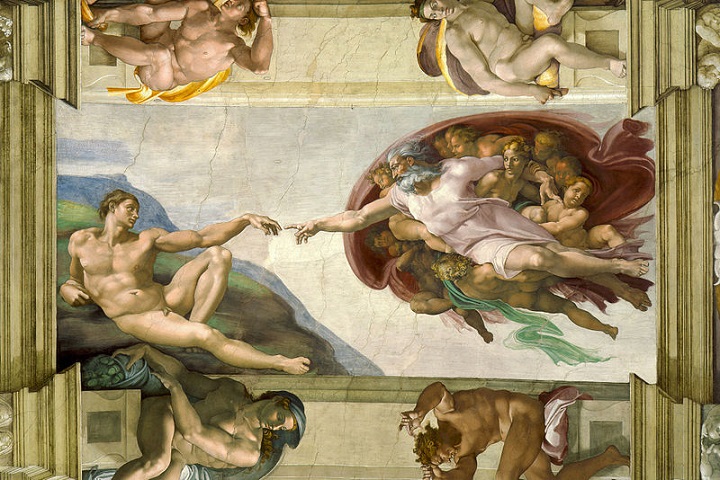

Es el wasap más antiguo de la historia. Surge cuando el hombre es creado por la mano de Dios. Dice el Génesis: “Vio Dios que el hombre estaba solo…”. La realidad pudo ser que el hombre solitario le enviara a Dios un wasap: “Dios, estoy más solo que la una”. Y Dios, dejando otras cosas, seguro que más importantes, le quitó a Adán una costilla con tanta delicadeza divina que el hombre no se dio ni cuenta y se enteró de la “faena” cuando Eva le abrazó con cariño y le envió a por fruta al Paraíso.

Dios había creado un ser algo más inteligente que el que inauguró la especie, la llamó mujer y le dio mando en plaza. Y si no se la dio, Eva se tomó por su cuenta esta obligación, la de mandar sobre aquel hombre.

Pero, centremos al tema. Mi intención es la de escribir sobre la vejez y el concepto “viejo”.

Como he dicho, a las cinco de la mañana tuve un “plop”. De repente me encontré fresco y lúcido. El sueño había hecho un receso y aproveché para pensar: “Tengo que escribir algo para la Hoja del Lunes. Pero… ¿qué escribo?”

¡Ya está! Voy a redactar un escrito sobre los conceptos “viejo, vejez y ancianidad” y de las fobias que provocan. De pronto, vino a mi memoria la imagen de mis viejos profesores. Pero mis viejos profesores viejos, siempre envueltos en el celofán del cariño y del respeto que les he tenido.

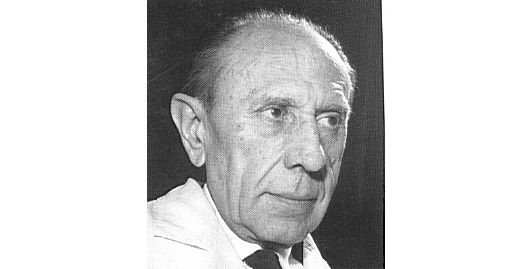

Acudió a mi lóbulo temporal, concretamente al hipocampo, el profesor don Fernando de Castro Rodríguez (1896-1967). La dictadura no se portó demasiado bien con él. Ya en aquellos años de mis dieciocho abriles, lo comentábamos entre los compañeros de la facultad. Que pudo ser Premio Nobel, pero la política intervino demasiado en su contra. Fernando era un viejo profesor viejo, aunque en realidad no demasiado mayor, ya que falleció con 71 años. Nosotros, sus alumnos, lo veíamos ya “añoso” (espejismos de la edad) y, a pesar de todo, cuando se le sospechaba al final del pasillo que conducía al aula número cuatro, embutido en su bata blanca y con sus casi uno noventa de altura, caminando con las manos a la espalda, todos nos pegábamos, literalmente, a la pared para esperar su llegada y recibirle con un: “¡Buenos días, don Fernando!”, con una discreta inclinación de cabeza.

Era un viejo profesor viejo o anciano o mayor. El caso es que, se le coloque el adjetivo que queramos, don Fernando de Castro, ilustre catedrático de Histología, mandaba sobre su rebaño de alumnos de primero, casi mil quinientos en el aula, simplemente con su porte serio, reconcentrado, y sus sabias enseñanzas.

Don Fernando, republicano él. Hermano él de un grandísimo historiador.

“¡Amo la libertad!”, nos gritó una mañana en que el “personal” estaba alborotado –probablemente por la presencia de una moza rubita entre los mil cuatrocientos jovencitos que éramos–. La presencia de una chica, en aquellos tiempos, era un acontecimiento. “¡Amo la libertad, pero voy a tener que implantar una dictadura para controlarles a ustedes!” Y todos, cabeza sobre pupitre, pluma en mano, a tomar apuntes.

En aquellos tiempos, “¡amo la libertad!”, era un grito insurgente. Don Fernando muy, pero que muy enfadado. Corrían los sesenta, en medio de las revueltas estudiantiles y un gobierno represivo cuya policía cargaba sobre los alumnos sin piedad.

Miguel Guirao Gea, había sido catedrático de Anatomía Humana en la Facultad de Medicina de Granada. Otro viejo profesor viejo, quizás más que don Fernando. Cuando llegué a Granada a continuar mis estudios, el profesor Guirao Gea ya estaba jubilado y ejercía, voluntariamente, como adjunto a la cátedra que ostentaba su hijo Miguel Guirao Pérez. Un ejemplo.

Nos veíamos casi diariamente en el Instituto Federico Olóriz de Anatomía, donde yo trabajaba como alumno investigador.

Otro viejo profesor, viejo en años pero joven, muy joven, en ciencia.

Y me volví a dormir sumido en los laureles del recuerdo. Y por mi somnolencia pasaron el viejo don Arsacio Peña, catedrático de Patología Médica y el viejo profesor Ortiz Picón, anatomopatólogo. Dos veteranos profesores viejos. Y, en un rincón, recordé a mi abuelo Francisco, propuesto al Premio Nobel de Medicina a los 75 años. Él era un viejo con un gran sentido del humor.

Humor y vejez frecuentemente relacionados. Aunque con frecuentes excepciones. Excepciones que pululan por todas las edades.

La última vez que hablé sobre vejez y envejecimiento fue en la jornada que la Asociación Gerontológica del Mediterráneo (AGM) organizó bajo el título: “La pérdida auditiva en las personas mayores y su relación con patologías psicológicas y neurodegenerativas”.

Volví a intentar convencer al auditorio de la Sede Universitaria de la Universidad de Alicante de que existen conceptos mucho más importantes que los adjetivos “viejo” o “anciano” y que lo que es trascendente, realmente, es el concepto “dignidad”. Una palabra fundamento de nuestra vida y convivencia. El anciano es una persona. Una persona tiene dignidad. La dignidad es lo que nos hace diferentes del resto de animales.

La libertad sin dignidad no es libertad. Los animales irracionales no tienen libertad, tampoco –lo repito a conciencia– dignidad.

Las personas mayores, los ancianos, los viejos, los senectos, los etc., son personas y como tales, tienen dignidad. Y una vez reconocido este punto, nos damos cuenta de que todos somos iguales en dignidad como personas, independientemente de la edad. Si acaso, a la dignidad de viejo habría que añadir la dignidad de la sabiduría que la edad aporta, con su experiencia. Así, pues, lleguemos a la conclusión y pongámosle el adjetivo que queramos.

No hay libertad sin dignidad. Sin embargo, sí puede haber dignidad sin libertad. Este es el concepto. Este concepto lo demostraba día a día el profesor Castro.

¿Qué más da que me llamen viejo, si lo soy? El problema es cuando se utilizan los términos de manera peyorativa o despectiva.

O cuando uno mismo considera la vejez como una etapa fea, aburrida o rayana en la decrepitud (cada cual es libre de pensar de sí mismo lo que crea conveniente).

Puse el ejemplo de mi nieta. Observen al abuelo, que lo soy, nadando en la piscina con una de sus nietas, la que tiene unos 10 años. No es una anciana, claramente. De pronto, la niña, sin venir a cuento, exclama: “¡Abuelo, eres un viejo!” Repito, no venía a cuento de nada. La niña expresó su realidad, la realidad, con la frescura de niña.

“¡Claro que soy un viejo!” –respondí– “Un viejo que nada contigo y se lo pasa bomba. ¡Un viejo que te quiere!” Viejo, como adjetivo. Como adjetivo cariñoso que no implica ningún desprecio, más que una realidad.

Creo, tengo la esperanza de que mi nieta, y el resto de mis seis nietos, se hayan descargado de todos los complejos creadores del distanciamiento que ya supone la “brecha” generacional. Del ageísmo (*). De la fobia a lo viejo, al anciano, al abuelo. Ciertamente, ya me encargo yo de que no vean en mí una persona inútil, decrépita y etcétera mediante la actividad.

Aún recuerdo como, asomado a la ventana de casa con mi madre, yo, entonces un niño de 7 años, señalando con la mano dije: “Mira, mamá, unos viejos”.

Confieso que lo hice con cierto desprecio. Mi madre, que tendría por entonces unos treinta y siete años, abrazándome me dijo: “Son viejos, como el abuelo, como seré yo el día de mañana. Como lo serás tú dentro de sesenta años”.

Lo dijo con tanta dulzura que nunca más volví a plantearme el tema.

Lo que sí me tracé fue ese plan-deseo de ser una persona ocupada, salvo complicaciones, hasta bien cumplidos los años, hasta el momento en que, por la razón que fuere, me viera obligado a ser un hombre dependiente. Entonces seré un viejo senil, pero tendré una mochila llena de cosas y, al menos, recordarán que no tiré la toalla hasta que el destino noqueó mi vida.

Es lo que provoca lo que llamamos “respeto”. Por todo lo pasado. Porque cualquier anciano, o viejo, u hombre senil lleva en su cuerpo las huellas del trabajo que ha conformado el presente del que ahora disfrutamos. Dios bendiga, pues, a todos los viejos.

Nota (*)

El ageísmo es un tipo diferenciado de discriminación por razón de edad.

Se puede llamar también, edadismo o gerontofobia.

Francisco Mas-Magro y Magro

Vicepresidente de la Asociación Gerontológica del Mediterráneo

Visitor Rating: 5 Stars

Visitor Rating: 5 Stars

Visitor Rating: 5 Stars

Visitor Rating: 5 Stars