Puede que lo de ahora no sea un capítulo más, que lo ocurrido el viernes último en el debate electoral organizado por la Cadena Ser no vaya a ser otro enfrentamiento más en ese rosario de enfrentamientos al que casi nos habíamos acostumbrado, si no que este grave incidente acabe siendo el punto de inflexión que marque el antes y el después de un incierto futuro político por venir en nuestro país.

Puede, y sería deseable que así fuese, que lo de ahora acabe siendo, en cierto modo, la reedición del “espíritu de Ermua” traído a nuestros días, aquel imprevisto estallido desgarrador de la ciudadanía que eclosionó en esta tierra tras el vil secuestro y posterior asesinato del edil del PP Miguel Ángel Blanco a manos de los pistoleros de ETA. Eso aún no lo sabemos, pero algunos elementos bien que lo apuntan. Y que consecuencia de ello, ahora, como entonces, algunos se vean obligados a decidir, de forma clara, rotunda, radical y sin contemplaciones, a qué lado de la raya y de la historia quieren situarse. El grito de entonces interpelaba mayormente al mundo del PNV acostumbrado a jugar peligrosamente en ambos lados del tablero, el de ahora parece ir dirigido mayormente al dubitativo corazón del PP.

Y es que las consecuencias de lo ocurrido en el mencionado debate electoral –espantada inicial de Pablo Iglesias a consecuencia de la negativa de la candidata de Vox Rocío Monasterio a condenar de forma clara las amenazas de muerte con balas incluidas al propio Iglesias, al ministro del Interior y a la directora general de la Guardia Civil; el abandono final del debate del resto de candidatos de la izquierda y la supresión de los dos debates más previstos en TVE y La Sexta en la campaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid del 4 de mayo– puede que su consecuencia es que efectivamente termine marcando, como entonces, un antes y un después.

Y en este terreno puede también que el PP de ahora, como el PNV de entonces, en el tiempo en que aún coqueteaba ladinamente con la vieja Herri Batasuna, tenga que tomar una decisión contundente y dejar de lado las equidistancias. Eso posiblemente sería lo conveniente. Lo deseable. Pero no es seguro que vaya a suceder, porque las necesidades estratégicas, el cortoplacismo del momento y las urgencias políticas de sus dos jóvenes líderes –Casado y Ayuso– podrían acabar cegando el necesario futuro y prolongando el sufrimiento y la honda división a la que parece nos abocamos.

Bien conocemos en este país el rastro de dolor y sangre que dejan tras de sí los matones y sus discursos xenófobos y excluyentes. Y bien lo conocemos porque sus zarpazos han formado parte de nosotros hasta ayer mismo y porque durante demasiado tiempo han moldeado nuestra convivencia y realidad más próxima, nuestro día a día. Y si bien lo de ahora no es –todavía y afortunadamente– aquello, en su germen y composición interna parecen llevar los mismos ingredientes y parecen caminar por el mismo y mísero sendero político, con la particular diferencia de que aquel horror se horneó en medio de una dictadura y lo de ahora está cimentándose en medio de un país plenamente democrático, como atestiguan todos y cada uno de los índices mundiales que estudian estos temas, y todo ello y a pesar de que una y otra vez se quiera liar y confundir a la ciudadanía sobre el particular.

Y puede también que si ya entonces costó cientos de asesinatos poder mirarnos a los ojos, poder diseccionar el horror y encontrar las palabras justas y exactas para describirlo y condenarlo sin paliativos, lo de ahora puede que no vaya a ser ni más fácil ni más rápido, aunque, eso sí, esperemos que menos doloroso. La novela Patria de Fernando Aramburu, y algunas otras obras que como ella están emergiendo en estos últimos años, solo han sido posibles –reconozcámoslo– porque el grado de degradación social, política y de miseria moral de la sociedad que describen había llegado posiblemente al punto del casi no retorno. Y posiblemente, solo en ese caldo de cultivo pudo darse como antídoto de una futura cura y de una muy difícil y dolorosa sanación que tendrá que ser hecha a base de renuncias.

Y así, bien que nos parece extraño y desconcertante que justo cuando aquella amenaza empezaba a difuminarse, a diluirse, resulta que, lentamente, ha ido cociéndose a fuego lento y solidificando esta otra cara de la violencia sutil y esta seudo-justificación de la violencia en el ejercicio de la política que, a veces, como entonces, nos cuesta tanto reconocer.

Uno de los problemas es que es esta, la que ahora asoma, una violencia y una xenofobia de la que quizás nunca fuimos conscientes del todo y que puede que aún no lo seamos. Una violencia verbal que quizás hemos infravalorado porque estaba agazapada y larvada entre el ruido ambiente de dos crisis, oculta entre la maleza, de la que apenas si valoramos su capacidad disolvente, y que apenas si vislumbramos la sombra de su pringosa y amenazante respiración, porque, de alguna manera también, confiamos que la desaparición de aquella otra violencia primigenia sería el antídoto que impediría el empoderamiento de esta versión 2.0.

Pero resulta que no, que nada de eso pasó, ni está pasando, ni parece vaya a suceder en el futuro más próximo. Más bien justo lo contrario. Conforme se ha ido diluyendo por el desagüe de la historia la violencia etarra, esta otra violencia, verbal y excluyente, de perfil bajo, ha ido tomando carta de naturaleza entre nosotros, infectando nuestra convivencia. Y diríase también que, estratégicamente, aspira en cierto sentido a rellenar el hueco dejado por aquella.

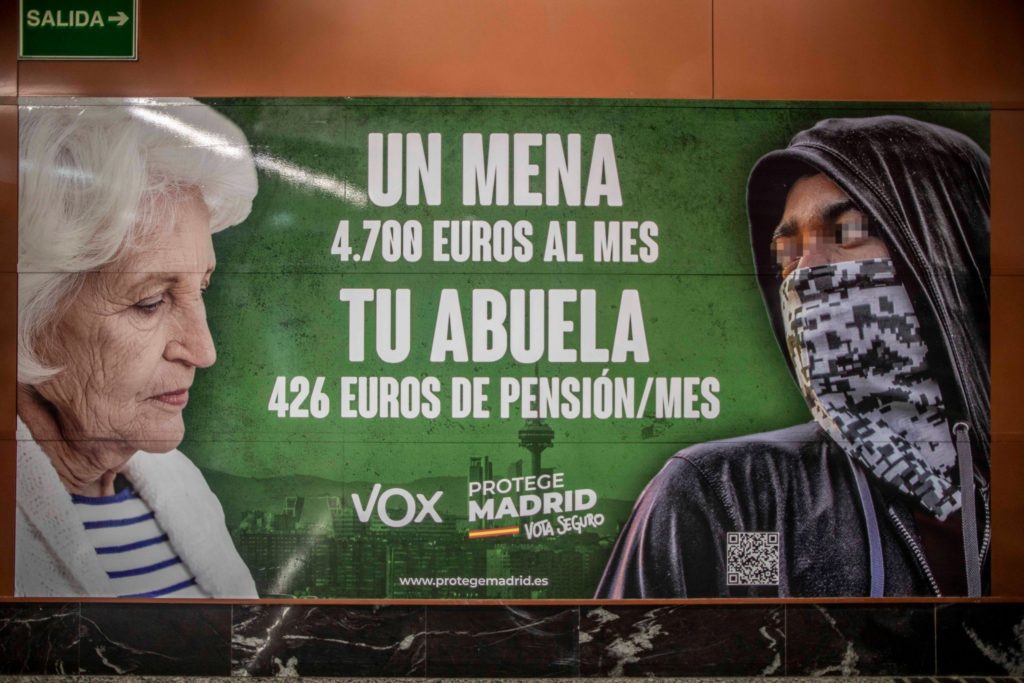

Ciertamente a estas situaciones de enfrentamiento y división social no se llega de un día para otro. Tienen sus paradas, sus estancias intermedias, sus ritos de iniciación, sus propios seminarios. Lo primero de todo es –como entonces, como casi siempre– poner nombre a las cosas, clasificar a las personas, referirse a ellas como enemigos del pueblo (¿qué pueblo?), como extranjeras, sin importar siquiera que las dianas de sus mensajes sean niños y niñas en desamparo, esos niños que ellos llaman despectivamente “menas” en su infame cartelería electoral.

Siempre es el mismo camino. Señalar a una parte de la ciudadanía, negarle su igual existencia, entrar en el siniestro juego de creer que se tiene derecho a decidir quién puede vivir tranquilamente aquí, quién tiene derecho a hablar, quién a manifestarse, quién a gobernar si fuera el caso porque los ciudadanos con su voto así lo deciden, y quién con su sola presencia y existencia es sinónimo de sospecha continua. Esa es su gran seña de identidad. El señalamiento. El apartamiento del diferente. Y deberíamos tener muy presente que todos y cada uno de nosotros, y en algún momento, podemos ser considerados como “diferentes”.

Y en ese siniestro camino, lo primero de todo fue –lo sabemos y lo reconocemos porque lo hemos vivido, porque lo hemos sufrido– tratar por tierra, mar y aire de deslegitimar el resultado electoral que abrió la puerta al actual gobierno de la nación. Y si al igual que entonces la llegada de la democracia no fue el dique de contención que muchos esperaban pusiera fin al horror y a la barbarie, ahora las urnas tampoco parecen una barrera ni una razón suficiente ante la que parapetarse, sobre todo porque para muchos de ellos la democracia es un medio para otros planes más siniestros nunca un fin.

Luego, si ese primer objetivo no se ha conseguido, no al menos del todo, porque hubo y hay gobierno y además mal que bien funciona, fue preciso cuestionar su legitimidad, intentar su abrupta caída aprovechando una pandemia sanitaria mundial. Y después de todo ello, si aún no se considera logrado el objetivo, había que ir lentamente, gota a gota, palabra a palabra, discurso a discurso, cartel a cartel, tratando de indignos, de mentirosos (¿les suena?), tildando de pérfidos, malévolos… a algunos de sus miembros, incluido su presidente (¿les suena también?, ¿qué será lo próximo?).

Ese es el marco mental que intentan algunos imponer en el siniestro juego de expender pasaportes de buenos y malos ciudadanos, de buenos y malos españoles, de buenos y malos gobernantes. Son fases que reconocemos porque ya las hemos vivido, que tienen sus altibajos, que van y vienen, pero que están casi siempre ahí reflejadas en todos los procesos de legitimación de la violencia, sea esta verbal –como lo es ahora– o física y destructiva, como lo fue entonces. Y que lamentablemente, ahora y entonces, encuentran eco en cierta prensa oportunista que vive y se alimenta de generar el discurso del odio, sin saber –¡pobres ellos!– que en esa espiral diabólica ellos mismos pueden acabar siendo cualquier día otra diana más. Por desafectos y por tibios.

Y parece justo señalar que este marco político y mental nos resulta tan extraño, nos paraliza en la respuesta, ya que todo esto está sucediendo justo cuando la amenaza de aquella otra violencia se ha difuminado, cuando se ha derretido el frío hierro de sus pistolas ante el muro firme de una sociedad democrática que aguantó lo indecible. Y por eso mismo puede que también nos resulte inexplicable y al tiempo nada tranquilizador que sea en este momento, justo ahora, cuando esté emergiendo con tanta virulencia, tal y como se vio en el mencionado debate electoral, esta otra violencia sutil, basada en la intransigencia, en el desprecio y en la descalificación faltona y grosera del adversario político, amparada básicamente en la negación del otro como un igual. ¡Qué más da que el enemigo fuese entonces un maqueto llegado de fuera, o que lo sea ahora un mal español por el grave crimen de pensar diferente! ¡Qué más da que el enemigo declarado fuese entonces un número de la guardia civil, o que lo sea ahora un comunista, un socialista, una feminista o un inmigrante!

Lo importante, lo decisivo, lo que les acerca a ambas violencias es la raya, el muro, de la intransigencia. Esa que algunos, ahora como antes, pretenden levantar de nuevo para enfrentar, para dividir, para separar. La misma que el “espíritu de Ermua” hizo saltar por los aires. Esa, que visto lo visto y oído lo oído, esperemos sirva para que algunos dejen de coquetear a uno y otro lado y digan, claro y alto, sin medias tintas, sin ambages, que solo puede haber un lado bueno. El que está junto a la justicia, la libertad y la igualdad. El que defiende la democracia sin apellidos, con memoria. Sobre todo cuando hay balas por medio. Aunque sean en cobardes envíos postales que solo provocan condenas genéricas que tanto nos recuerdan a los viejos métodos de la extorsión terrorista, de aquella forma de proceder en tiempo tan cercano de quienes, cierto, no percusionaban el gatillo de las pistolas que mataban, pero sí encubrían, amparaban y comprendían a quiénes huían del lugar del crimen.

Visitor Rating: 5 Stars

Visitor Rating: 5 Stars