La tercera década del pasado s.XX fue un periodo de calma entre las dos guerras mundiales que asolaron Europa por dos veces. Mientras, España sorteó su participación directa pero también sufriría una propia. Benjamín Llorens nos transporta a la época y nos cuenta cómo la ciudad de Alicante vivió aquellos años.

Tras la guerra del 14, la Gran Guerra, Europa quedó hecha un solar. Los países destrozados, sus economías desmanteladas y su población diezmada. Casi 20 millones de muertos entre civiles y militares. Un despropósito. Para evitar otro se constituyó la Sociedad de Naciones (antecedente de la actual ONU) con sede en la ciudad suiza de Ginebra, pero fue en vano. Años más tarde (1939-1945) el mundo se echó de nuevo al monte de la guerra aún con mayor poder de destrucción en un conflicto que recorrió todo el planeta. Por eso la gran guerra pasó a conocerse como la 1ª guerra mundial.

España, que no figuraba en ninguna de las alianzas que pugnaron en ese conflicto (la triple entente y la triple alianza) había sido neutral. El país llegaba a 1920 con Alfonso XIII al frente de una monarquía constitucional de corte liberal y enfrascado en la guerra de Marruecos.

En Alicante era alcalde el liberal Antonio Bono Luque. El brillante ingeniero de caminos Próspero Lafarga presidía el Casino. El censosuperaba holgadamente los 50 mil habitantes. La huerta y el puerto eran los motores económicos, la fábrica de tabacos la industria más importante.

Vista aérea de Alicante en 1919. Francisco Ramos Martín.

El 1 de enero de 1920 empezó con susto y miedo para los alicantinos. A eso de la una de la tarde un terrible vendaval se desencadenó sobre la ciudad. Numerosos árboles en paseos y calles quedaron destrozados. Persianas y letreros volaban, los cristales de viviendas, comercios y oficinas saltaban hechos añicos. A la calle caian restos de cornisas y chimeneas con el consiguiente peligro para los transeúntes que, además de mantenerse en pie, hacían malabarismos para esquivar las mesas y sillas de las terrazas que el capricho del viento arrastraba por la vía pública. En los edificios más viejos se desplomaban las paredes y volaban los tejados que el vendaval arrancaba en forma de abanico. La mayoría de calles eran de tierra lo que provocaba grandes remolinos de polvo a modo de pequeños tornados.

En esta imagen de los años 40 observamos como un temporal se ha comido la playa del Postiguet y parte del paseo de Gomiz. Al fondo a la derecha el edificio de Aduanas, actualmente en el mismo sitio.

Las embarcaciones del puerto se arremolinaban chocando entre sí. El velero San Antonio se fue a pique así como varias lanchas de menor calado. El vapor norteamericano Buckhannon embistió contra el muelle, mientras que el Admiral (de la misma nacionalidad) lamentaba la pérdida de su tercer maquinista que, arrastrado por el mar, fue rescatado sin vida. El panadero José Sirvent, aficionado a la pesca, naufragó con su barquita de remos y desapareció bajo las olas.

En el campo almendros, olivos y algarrobos eran derribados e incluso arrancados. Hortalizas y legumbres habían sido arrasadas por completo. Sólo en la huerta la estimación de pérdidas superaba las 500 mil pesetas, una fortuna para la época.

A primeras horas de la tarde se interrumpió la comunicación telefónica aislando Alicante. Para terminar de arreglarlo el tren correo que debía salir hacia Madrid no pudo hacerlo ya que, a la altura de San Vicente, un cable de alta tensión cayó sobre la vía.

Ese primero de enero de 1920 nadie en Alicante brindaba por el nuevo año. En la mañana del día 2 el temporal escampó, comenzaba la vuelta a la normalidad.

Dos días después, el 4 de enero, fallecía Benito Pérez Galdós «el más grande de los escritores españoles contemporáneos», señalaba el editorial del Diario de Alicante. Los homenajes se sucedieron por toda España.

La ciudad se apuntaba, una vez más, a la modernidad. El 1 de abril se inauguró el primer servicio postal aéreo español, toda una novedad para la mensajería de entonces. Y Alicante era parte de la ruta. La compañía francesa Latécoére operaba el servicio. Al sobrevolar nuestra ciudad los aviones arrojaban sobre la población octavillas con los colores nacionales de Francia y España en las que se leía: «Lineas aéreas Latécoére. Primer Correo Aéreo Nacional. Barcelona-Alicante-Málaga unidas al mundo entero por via aérea desde el 1º de abril de 1920».

El franqueo para las cartas que utilizaban el nuevo servicio era de 15 céntimos más 50 cts. por cada 15 gramos.

La ruta se completaba más allá de nuestras fronteras con escalas en Toulouse, Tetuán y Rabat. En Alicante los aviones fueron bautizados con champagne. A las autoridades nacionales y locales así como al resto de invitados se les agasajó con un «lunch» en el Hotel Victoria de la Explanada (actualmente edificio de viviendas).

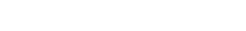

El correo de Orán ameriza en el puerto. Años 30.

Al llegar Junio, con los primeros calores, abría sus puertas el Teatro de Verano. «La sobrina del cura» del alicantino Carlos Arniches fue la obra escogida para levantar el telón.

Teatro de Verano frente al edificio de la Casa Alberola.

A finales de mes, el día de San Pedro, Alicante vivió un apagón generalizado que sembró el caos en toda la ciudad y obligó a suspender la función, devolviendo -eso sí- el importe de las localidades a todos los espectadores. La prensa local despotricaba contra las compañías responsables del suministro eléctrico y, de rebote, contra el ayuntamiento.

No fue hasta el 4 de noviembre que el gobernador civil, Dupuy de Lome, tomó cartas en el asunto y con una nota de prensa (costumbre muy poco usual entre los gobernantes de la época) hizo saber que «en vista de los abusos intolerables que vienen cometiendo las fábricas abastecedoras de luz a esta capital, el gobernador civil -de acuerdo con la alcaldía- dispone que el inspector municipal del alumbrado, con todas las facultades gubernativas que le han sido delegadas, actúe en las mencionadas fábricas para que el servicio público y particular de los abonados se preste con las debidas garantías de regularidad». Los alicantinos estaban hartos de tantos apagones.

En este año de 1920 Estados Unidos implantó el sufragio universal para las mujeres y la Ley Seca, que acabó fomentando un lucrativo y violento mercado negro. Buena intención con pésimos resultados. A la postre se convirtió en un filón para Hollywood dando lugar al nacimiento del cine de gansters.

Este mismo año el general Millán Astray funda la Legión Española, un cuerpo militar de élite para intervención inmediata al modo de la Legión Extranjera francesa. En la Rusia zarista, tras 6 millones de muertos y 1 millón y medio de exiliados, termina la guerra civil con el triunfo de los soviets. Lenin ejerce el poder y Trotsky comanda el Ejército Rojo.

El alemán Hermann Standinger funda la química de las macromoléculas o, lo que es lo mismo, descubre los plásticos. Y mientras, en las elecciones USA de noviembre el republicano Warren Harding arrasa con el 60 % de los votos y se convierte en el vigésimonoveno presidente de los Estados Unidos.

En Alicante el año de 1920 finaliza con el conflicto de los serenos. En plenas fiestas navideñas el cuerpo de vigilantes nocturnos se declaró en huelga. Según señala El Luchador del 27 de diciembre, los serenos alicantinos, por necesidades del servicio, solicitaban que «entre el 1º de octubre y el 1º de abril se les facilite un catre de campaña, dos ventiladores semanales y un mantecado los días festivos», curioso pero cierto. Feliz 1921.

Imágenes y Fuentes:

*Biblioteca Virtual de la Prensa Histórica

Diario de Alicante y El Luchador, ediciones de 1920.

*Archivo Municipal de Alicante.

*Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

*Fotografías de la Historia.org

*Biblioteca Nacional de España.

Comentar