I

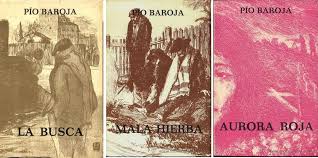

En 1904, el gran escritor de la Generación del 98, Pío Baroja, escribió la trilogía La lucha por la vida, cuyo primer argumento lo tituló La Busca, (puesto que los siguientes fueron “Mala hierba” y “Aurora roja”). Ejemplar magnífico para poder ver el retrato o la película del personaje a cuyos primeros pasos y acciones pretendemos hoy asomarnos en el peculiar lenguaje da su autor mientras queremos hacer fructíferos estos tiempos de confinamiento obligado que nos acontecen en el caluroso verano 2020:

Acababan de dar las doce, de una manera pausada, acompasada y respetable, en el reloj del pasillo. Era costumbre de aquel viejo reloj, alto y de caja estrecha, adelantar y retrasar a su gusto y antojo la uniforme y monótona serie de las horas que va rodeando nuestra vida, hasta envolverla y dejarla, como a un niño en la cuna, en el oscuro seno del tiempo.

El tiempo es, según algunos graves filósofos, el cañamazo en donde bordamos las tonterías de nuestra vida; y es verdaderamente poco científico el no poder precisar con seguridad en qué momento empieza el cañamazo de este libro (…). En aquella hora, fuera la que fuese, marcada por los doce lentos y gangosos ronquidos del reloj del pasillo, no se encontraban en la casa más que un señor viejo, madrugador impenitente; la dueña, dona Casiana, patrona también impenitente, para desgracia de sus huéspedes, y la criada Petra (…).

II

Y el grillo, como virtuoso obstinado, persistió en sus ejercicios musicales, a la verdad algo monótonos, hasta que apareció en el cielo la plácida sonrisa del alba” (…)

En aquellas horas tempranas no se oía el menor ruido; el portero había abierto el portal y contemplaba la calle con cierta melancolía (…)

A la izquierda del portal, daba comienzo la escalera, siempre a oscuras, sin más ventilación que la de unas ventanas altas, con rejas, que daban a un patio estrecho, de paredes sucias, llenas de ventiladores redondos. Para una nariz amplia y espaciosa, dotada de una pituitaria perspicaz, hubiese sido un curioso deporte el de descubrir e investigar la procedencia y la especie de todos los malos olores, constitutivos de aquel tufo pesado, propio y característico de la casa. (…)

Se pasaba dentro de la casa. Si era de día, encontrábase uno sumergido en las profundas tinieblas; lo único que denotaba el cambio de lugar era el olor, no precisamente por ser más agradable que el de la escalera pero sí distinto; en cambio, de noche, a la vaga claridad difundida por una mariposa de corcho, que nadaba sobre el agua y el aceite de un vaso, sujeto por una anilla de latón a la pared se advertían, con cierta vaga nebulosidad los muebles, cuadros y demás trastos que ocupaban el recibimiento de la casa.

Frente a la entrada había una mesa ancha y sólida, y sobre ella una caja de música de las antiguas, con unos cilindros de acero erizados de pinchos y junto a ella, una estatura de yeso: una figura ennegrecida y sin nariz, que no se conocía fácilmente si era de algún dios, de algún semidiós o de algún mortal.

En la pared del recibimiento y en la del pasillo se destacaban cuadros pintados al óleo, grandes y negruzcos. Un inteligente quizá los hubiese encontrado detestables; pero la patrona, que se figuraba que cuadro muy oscuro debía de ser muy bueno, se recreaba, a veces, pensando que quizá aquellos cuadros, vendidos a un inglés, la sacarían algún día de apuros. (…)

Casi todos los huéspedes se levantaban en aquella casa tarde, excepto dos comisionistas, un tenedor de libros y un cura, los cuales madrugaban por mor del oficio…”.

Comentar