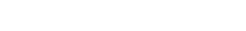

Libro: Pepita Jiménez

Autor: Juan Valera

Edición de Demetrio Estébanez Calderón.

Alianza Editorial. El Libro de Bolsillo. Madrid, calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15.

Tercera Edición actualizada, 2019.

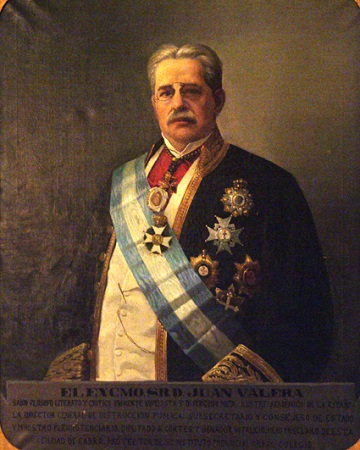

Toda la hermosura, todo el color, todas las flores y todas las ansias del vivir de Andalucía se desparraman brillantemente, como un aguafuerte, en este fabuloso libro titulado con el nombre de la protagonista: Pepita Jiménez. Y lo hace de la mano de un personaje, de un escritor, que se llama Juan Valera, o mejor, don Juan Valera. He de confesarles, queridos lectores, que si hay alguna persona o personaje a la que pueda tenerle envidia, yo no sé si sana envidia o mala envidia, vaya usted a saber, es a don Juan Valera y Alcalá-Galiano, (Cabra, Córdoba, 1824-Madrid, 1904). Pero claro, esta afirmación hoy no es más que un sentimiento, pues para ser real mi cordial envidia debería de haberme encontrado en aquella España de los muchos avatares, entroncada en el Romanticismo y en los centros conspirativos de los cultivadores de las artes y de las tramoyas políticas, como fueron “La fontana de oro” en la Carrera de San Jerónimo, “El Lorencini” en la Puerta del Sol, la “Cruz de Malta” en Caballero de Gracia o en los más refinados y selectos como el “Liceo”, en el palacio de los duques de Villahermosa, con asistencia incluida de la reina gobernadora María Cristina de Habsburgo-Lorena en su inauguración.

Y para darle más justificación a mis palabras en este introito, me van a permitir que les traslade el primer párrafo de un breve ensayo que nos hace don Federico Carlos Sainz de Robles en la introducción que hace de una edición de la novela Pepita Jiménez, publicada en Clásicos Españoles, del Círculo de Amigos de la Historia, respecto de su autor don Juan Valera:

“Hijo de don Juan Valera y Viana, oficial de la Marina de Guerra Española, y de doña Dolores Alcalá-Galiano y Pareja, marquesa de la Paniega, nació nuestro Juan en Cabra, de Córdoba, el 16 de octubre de 1824. Su madre estuvo casada en primeras nupcias con un brigadier suizo, don Francisco Freuller, del que tenía un hijo llamado Pepe. Nuestro don Juan Valera tuvo dos hermanas: Sofía y Ramona; quienes, como hembras de tan noble matrimonio, casaron a cual mejor: Sofía con Aimable Jean-Jacques Pelissier, duque de Malakof, –título que hoy, no sabemos por qué nos parece de opereta–, y Ramona, la más agraciada, con don Alonso Mesía de la Cerda, marqués de Caicedo”.

Federico Carlos Sainz de Robles

Con tales timbres y en el ámbito de la España del siglo XIX, que cuenta con el regreso de Fernando VII, su muerte sin descendencia varonil y el reinado de su hija Isabel II, las guerras carlistas, la revolución de “La Gloriosa”, el “clasicismo” y el “romanticismo” y tantos acontecimientos imposibles de resumir, nos encontraremos con un personaje de la alta aristocracia que en 1846 gana el alto título de licenciado en Jurisprudencia, y que desenvuelve su vida en los salones galantes del Madrid de más alto copete, como los de Montijo, Frías, Heredia… y que no cesa en amoríos, solo interrumpidos por los siguientes y constantes galanteos, dentro y fuera de España, como un “encantador” amoroso, los cuales unos llegan a más y otros a menos, incluso alguno con trágico resultado como el que tuvo lugar con una distinguida joven, Catalina Bayard, hija del secretario de Estado norteamericano, enamorada locamente de don Juan cuando desempeñó el cargo de ministro plenipotenciario en Washington, quien puso fin a su vida al abandonar don Juan Valera los Estados Unidos, y eso que don Juan tenía ya cumplidos entonces los sesenta años.

Escritor reconocido, crítico literario, diplomático de largo recorrido –desde Nápoles a París–, académico de la Lengua en 1861, íntimo amigo de insignes escritores como don Serafín Estébanez Calderón y don Marcelino Menéndez y Pelayo, y también polemista contra personajes ilustres como don Emilio Castelar y don Ramón de Campoamor. Don Juan Valera es, en definitiva, un hombre del que podemos decir que fue un triunfador en el mundo en el que vivió. Incluso jubilado en 1896, por causa de una ceguera progresiva, todavía en 1904, fue elegido miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, falleciendo repentinamente el 18 de abril de 1904.

Y don Juan Valera escribió mucho, llegando a ser calificado por Leopoldo Alas, Clarín, como “el mejor artista de la lengua castellana” y el “mejor prosista contemporáneo”. Y digamos que escribió de todo y con tesón a pesar de algún desengaño literario y de sus vacilaciones en aquel mundo revuelto de rivalidades. Nuestro autor llegó a decir de sí mismo: “Varias veces me di ya por vencido y hasta por muerto; mas apenas dejé de ser escritor, cuando reviví cómo tal bajo diversa forma. Primero fui poeta, luego periodista, luego crítico, luego aspiré a filósofo, luego tuve mis intenciones y conatos de dramaturgo y al cabo traté de figurar como novelista”.

Pero a lo que aquí nos conviene, debe decirse, con el autor de la Introducción del ejemplar del libro objeto de estas líneas, Demetrio Estébanez Calderón, que con la publicación de Pepita Jiménez, en 1874, junto con las primeras novelas de Galdós, se inicia una etapa extraordinaria de renovación y creatividad de la narrativa española. Esa etapa culminará con la aparición de dos obras maestras de la literatura hispánica y europea del siglo XIX: La Regenta (1884-1885) de Leopoldo Alas, y Fortunata y Jacinta (1886-1887), de Benito Pérez Galdós.

Y no cabe duda de que con Pepita Jiménez estamos ante una novela única. La gran escritora Carmen Martin Gaite, en su prólogo de la novela, publicada en Taurus en 1982, nos llegará a decir:

“Yo misma quedé sorprendida del caudal de sugerencias inéditas que ha provocado en mí su relectura. En pocas ocasiones como en esta me ha invadido la sensación de estar asomándome a un panorama que creía conocer de memoria, pero que nunca había sabido mirar”.

Carmen Martín Gaite

Las novelas de Valera tienen como dos etapas. En la primera de ellas, que comprende los años que median entre 1874 y 1879, se publican Pepita Jiménez, Las Ilusiones del doctor Faustino, El comendador Mendoza, Pasarse de listo, y Doña Luz. En su segunda etapa, ya vuelto a Madrid tras su periplo diplomático, continuará publicando sin tregua hasta el fin de sus días, y aquí surgirán sus libros Juanita la Larga, Genio y Figura, Morsamor, y otros que escribe de propia mano, y más tarde a través de un amanuense, cuando pierde la vista.

Pepita Jiménez, escrita en 1874, nace cuando la vida de su autor está remontando sus cincuenta años, y en ella se ha dicho que don Juan Valera, “humanista, lector inteligente, crítico agudo, dejó muestras de su fino espíritu en una serie de aspectos que, aunque inferiores al de la novela, revelan una línea constante de elaboración literaria presidida por el buen gusto, por el cuidado formal”.

Y ahí debemos sumarnos sin recato. Don Juan Valera es un escritor que adorna sus novelas con elegancia y con armonía. Armonía en el vivir y en ellas también la “descripción y análisis de la mujer de su tierra”, la mujer cordobesa, “a las que vemos vivir en el marco andaluz y lugareño que le presta sus gracias y sus límites”. Como dice Paulino Garagorri, Valera se complace en describir y animar un tipo de mujer que “contra el pesimismo y el determinismo propio del naturalismo, nos mostrará un mundo en el que la libre decisión y el optimismo alcanzan el triunfo”. Y así, lo que Valera nos muestra es de lo que es capaz una mujer, “si tiene resolución y buenas hechuras”. Estamos, no se olvide querido lector, en pleno siglo XIX y las mujeres de Valera, desde Pepita Jiménez a Juanita la Larga, son esos prodigios. Y no es difícil, digo yo, trasladar todo este valor a todas las mujeres españolas de todos los tiempos.

Valera, tras su retiro de la vida pública, pasa temporadas alternas entre 1872 y 1874 en Madrid y en su tierra natal, Cabra y Doña Mencía, donde se dedica a la atención de su hacienda familiar y al estudio. En una de sus cartas a Gumersindo Laverde desde Madrid en 1874, Valera le anuncia: “He empezado a escribir una novelita que no publicaré hasta que esté concluida… Tiene un título extraño para novela. Se titula: Nascit iabi virtus”. El 30 de mayo de 1874, cambia su inicial propósito y comunica a Laverde que ha comenzado a publicar la novela, con un nuevo título: Pepita Jiménez, y esta publicación la va realizando en la Revista de España.

Y ya tenemos aquí el libro que intentamos comentar. En una rápida presentación tendremos aquí, en el precioso marco de la Andalucía, a dos personajes protagonistas: un aspirante al sacerdocio, Luis de Vargas, y una joven viuda, Pepita Jiménez. Y una breve síntesis: un joven aspirante al sacerdocio, Luis de Vargas, se va a pasar unas vacaciones al pueblo de su nacimiento, donde su padre don Pedro es el “cacique del lugar” y allí conoce a una joven viuda, rica y hermosa, Pepita Jiménez, de la que se enamora perdidamente y es plenamente correspondido por ella. Así de sencillo, y claro, la historia termina bien.

Torrente Ballester, citado por Sainz de Robles, nos dirá, entre otras cosas, que don Juan Valera quiere hacer “novelas bonitas”, no cuadros de historia contemporánea, ni descripciones sociales, ni plantear problemas morales; y continua diciéndonos que en su novela Pepita Jiménez “desde las primeras líneas se advierte que el autor no cree en la sinceridad del protagonista, en la autenticidad de su misticismo, que no es otra cosa que erotismo sublimado según el modelo de sus novelas favoritas; pero tiene con él la consideración de permitirle que contraste a tiempo la seguridad de su ‘vocación’”. A diferencia de Claríny, tal vez de Galdós, en los que esta historia habría acabado de forma trágica, nos sigue diciendo Torrente Ballester: “Valera no quiere líos. Como don Luis de Vargas no está ordenado de presbítero, la cosa tiene remedio y se la pone. Aun así Pepita Jiménez fue juzgada en su tiempo por bastante gente como obra impía. No lo es. Carece de tesis y atribuírsela es exagerar las cosas”.

Y Valera utiliza para su narración el género de “novela epistolar”. Un género que en la Europa del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX es cultivado por grandes escritores, entre ellos Goethe, en Las Penas del Joven Werther (1774) un escritor por el que Valera sentía gran admiración. Y a través de este método, Valera, en una carta a su hermana Sofía, le confía que su intención es que, a través de este método, busca como esencial en su novela obtener las descripciones en la conversación y, sobre todo, en los caracteres de los principales personajes.

Pero esta novela, que pretende ser una novela sicológica epistolar, es, sobre todo para mí, la descripción de un panorama costumbrista en un espacio geográfico andaluz ficcional como es Villabermeja. Y donde también, y para ello, Valera mezcla sus experiencias personales, que traslada al joven seminarista que al volver a su pueblo natal queda impresionado por la belleza del mundo rural. No se recata Valera de escribir este ambiente con una naturalidad que no oculta la pasión de su alma andaluza:

“Las huertas, sobre todo, son deliciosas. ¡Qué sendas tan lindas hay entre ellas! A un lado, y tal vez en ambos, corre el agua cristalina con gran murmullo. Las orillas de las acequias están cubiertas de hierbas olorosas y de flores de mil clases. En un instante puede uno coger un gran ramo de violetas. Dan sombra a estas sendas pomposos y gigantescos nogales e higueras y otros árboles y forman los vallados la zarzamora, el rosal, el granado y la madreselva”.

No lo puedo remediar, pero yo, como admirador de Gabriel Miró y alicantino como él, no puedo dejar de evocar al leer en esta descripción de Valera los Años y leguas, de Miró, en su afán descriptivo de la naturaleza en ebullición. De ahí la elegancia en el describir los paisajes de Valera como lo hará Miró.

Pepita Jiménez se estructura tras el introductorio Nescit labi virtus, “La virtud desconoce el caer”, en tres capítulos o apartados: 1. Cartas de mi sobrino; 2. Paralipómenos; 3. Epílogo. Cartas de mi hermano.

Pero ya en la primera parte del libro, las “Cartas de mi sobrino”, que guardaba el deán de la Catedral, hermano de don Pedro, padre de Luis de Vargas, en la carta inicial de fecha 22 de marzo, el aspirante a cura, al comenzar su correspondencia, ya le viene contando a su tío que su padre, que ostenta la dignidad de cacique y tiene cincuenta y cinco años, pretende a Pepita Jiménez: “Yo sospecho que será una beldad lugareña y rústica… Pepita tendrá veinte años, es viuda, solo tres años estuvo casada”. Y le cuenta a su tío el deán que Pepita Jiménez es una viuda rica, pues su difunto marido don Gumersindo, que vivió hasta la edad de ochenta años, le dejó en herencia un buen capital, pues bien lo hizo, pues se dedicaba a la usura, una forma de hacer dinero con facilidad. Y poco después, Luis de Vargas, tras conocer a Pepita Jiménez, en la carta de 20 de abril le dirá a su tío: “En cuanto a la belleza y donaire corporal de Pepita, crea usted que lo he considerado todo con entera limpieza de pensamiento”; y “No lo dude usted: yo veo en Pepita Jiménez una hermosa criatura de Dios y por Dios la amo como a hermana”. Ya empezamos, digo yo, con esta escusatio non petita. Y ya en la carta de 6 de junio, cuando ya comienza el arrebatado desenlace, le contará: “Acerqué mis labios a su cara para enjugar el llanto y se unieron nuestras bocas en un beso”. Del 22 de marzo al 6 de junio. Toda una carrera amatoria. Y es que, en primavera. ¿podría pasar otra cosa, estimado lector?

Desazonado, contrito, confuso, pero sobre todo enamorado sin creerlo, el 18 de junio escribirá la última carta al deán para decirle que el 25 saldré de aquí sin falta. Y es que Luis de Vargas, ingenuamente, se cree que con eso va a acabar con la historia de amor, así, sin más.

Y al terminar esta carta le cuenta que ha aparecido Antoñona, que es un personaje esencial, pues fue la nodriza de Pepita y ahora es como su ama de llaves, y que ha estado al tanto de la sucesión de los hechos. Ese día Antoñona le ha hablado fuerte con la pasión del cariño a la niña que ha criado y le ha dicho al aspirante a cura, en su jerga medio gitana, que es un fullero de amor y “malos perros devoren tu cuerpo, que has puesto mala a la niña y con tus retrecherías la estás matando”.

Paralipómenos es, según el diccionario de la Real Academia Española, “suplemento o adición de algún escrito”, y aquí, en este capítulo número 2 de la novela, vendrá el desenlace con su desarrollo, del que se encarga Pepita Jiménez de iniciar al confesarle al padre vicario: “¿No adivina usted mi enfermedad? ¿No descubre usted la causa de mi padecimiento?”.

Y tras un juego de palabras que se desarrolla como un crucigrama cruzado, acabará Pepita Jiménez confesándole tras aludir a don Pedro que:

“—Estoy perdidamente enamorada de su hijo.

—¿De qué hijo?, interrumpió el padre vicario, que aún no quería creerlo.

—¿De qué hijo ha de ser? Estoy perdidamente, frenéticamente enamorada de don Luis.

La consternación, la sorpresa más dolorosa se pintó en el rostro del cándido y afectuoso sacerdote”.

Bueno y no les voy a contar más, estimados lectores, porque los libros, que son papeles con alma, tienen un ansia que nace con ellos: el ansia de ser leídos. Pero para despejar cualquier sospecha, les diré que el vicario acabó casando a Pepita con Luis. Y que tras la boda donde no faltaron cuatro diestros e infatigables guitarristas, tocando fandangos, siguió con un baile “estupendo en el patio de su casa y salones contiguos”, con “criados y señores, hidalgos y jornaleros, las señoras y señoritas y las mozas del lugar asistieron y se mezclaron en el como en la soñada primera edad del mundo, que no sé por qué llaman de oro”, y que duró hasta las tres de la madrugada, pero los novios “se eclipsaron discretamente antes de las once y se fueron a la casa de Pepita”. “Aunque en el lugar es uso y costumbre, jamás interrumpida, dar una terrible cencerrada a todo viudo o viuda que contrae segundas nupcias, no dejándolos tranquilos con el resonar de los cencerros en la primera noche del consorcio, Pepita era tan simpática y don Pedro tan venerado y don Luis tan querido que no hubo cencerros ni el menor conato de que resonasen aquella noche; caso raro que se registra como tal en los anales del pueblo”.

Y esta es la Pepita Jiménez que les he querido traer, lectores, con el lema de la “alegría”, sin partes ocultas ni transversales, como se dice ahora, y evocar la escritura limpia, noble y elegante, donde se dice y se evoca todo, sin aspavientos. Y en estos momentos en que se acerca la Navidad, como una vuelta a nacer, con la ilusión y la esperanza que no debemos perder, para que no falte la alegría: la alegría en el vivir y en el querer.

Feliz Navidad 2021.

Visitor Rating: 5 Stars

Excelente como siempre nos has ilustrado sobre el gran Valera y su fina pluma literaria y academina, y por supuesto de su gran obra «Pepita Jimenez» del género epistolar. Hemos aprendido mucho.

Muchas gracias Ramon. Como siempre tan amable y tan amigo. Un fuerte abrazo. Julio Calvet.

Excelente retrato de un autor a rescatar y de la época convulsa y a la vez fascinante que le tocó vivir. Mi sincera enhorabuena. Juan C. Lozano.

Querido Juan Carlos gracias por tu comentario que como sabes tiene para mi mucha importancia. Un abrazo Julio Calvet

Qué descripción más hermosa de las mujeres sabía hacer Juan Valera en sus novelas !!

Este autor sabía captar como ningún otro la esencia del alma femenina, tengo que felicitarte querido amigo Julio por este semblante tan bonito que has hecho de Pepita Jiménez

Un abrazo

Querida Pilar gracias y tienes razón. Pepita Jimenez es presentada por Valera como un encanto. Y es que todas las mujeres sois un encanto. Feliz Navidad.

Enhorabuena, Julio. Muy completo y enriquecedor tú trabajo sobre Valera y su «Pepita Jiménez», tratado con la exquisitez de tu pluma.

Un abrazo

Muchas gracias Juan Antonio Urbano. Viniendo la opinión de un gran poeta como tú me siento muy complacido. Un abrazo Julio Calvet

Visitor Rating: 4 Stars