El movimiento humanista renacentista, que esencialmente abarcó, en nuestro país, desde el siglo XIV y hasta el siglo XVI, tuvo una apreciable representación constituida por ilustres personalidades nacidas en nuestras tierras. Cuatro grandes figuras podemos mencionar: los alcoyanos Andrés Sempere y Onofre Jordá, el alicantino Josep Gosalbes y, en cuarto término, el ilicitano, Pedro Juan Perpiñán .

Algunos atisbos de esta corriente los encontramos en el alicantino Jaime Segarra, si bien su pensamiento entraría más bien dentro del movimiento del escolasticismo.

Estos nombres proyectarían la presencia de hijos de nuestra tierra a nivel nacional e incluso merecerían un reconocimiento y admiración por parte de grandes pensadores de la época.

Caracteres generales del humanismo renacentista

¿Qué caracteres principales tiene el llamado humanismo renacentista? Estimamos que en esencia son las siguientes:

- Valora las capacidades intelectuales del ser humano.

- Toma una postura antropocéntrica.

- Busca la verdad de las cosas.

- Persigue propiciar el interés por estudiar los clásicos griegos y latinos.

- Toma como referente el pensamiento clásico.

- Propicia el pensamiento moderno y, con ello, una reforma cultural y el desarrollo de la sociedad.

- La dignidad, la autonomía y la libertad del individuo, son los principios centrales del humanismo ético.

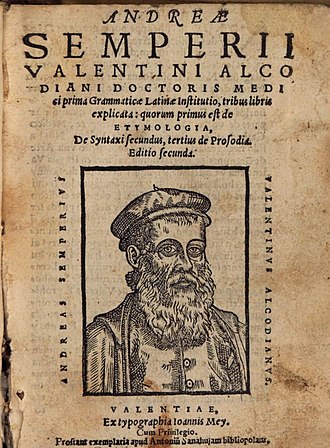

La autoridad del alcoyano Andrés Sempere

Nace en Alcoy uno de lo más descollantes humanistas. Nos referimos a Andrés Sempere que, con su labor, dio impulso indiscutible a esta corriente de pensamiento.

Andrés Sempere fue un humanista y profesor de retórica española del siglo XVI. Andrés Sempere nació en Alcoy (Alicante), en fecha desconocida pero posiblemente no antes de 1515, y falleció en Valencia el 5 de febrero de 1572.

Debió de estudiar Medicina en París o en Montpellier y allí conoció a humanistas prestigiosos, muy especialmente a Petrus Ramus. Comenzó a dar clases de Gramática en el Estudi General de Valencia en torno a 1539. En 1546 publicó su Gramática Latina, que fue usada en la enseñanza de esta lengua durante largo tiempo en lugares como Mallorca. Puesto que en su dedicatoria declaraba haberla escrito para ser empleada en Cerdeña, se ha pensado que podría haber marchado a Cagliari algo antes e impartido allí clases de Gramática hasta su vuelta a Valencia en torno a 1550. A partir de 1551 editó varios de los discursos de Cicerón (Pro lege Manilia, Pro C. Rabirio y Orator ad Brutum) y las obras de Retórica del mismo Cicerón y de otros humanistas contemporáneos.

Entre 1553 y 1555 ocupó la segunda cátedra de Oratoria en la Universidad de Valencia.

Volvió a ejercer como médico en Alcoy desde 1556, parece que huyendo de la peste que asolaba la ciudad de Valencia. En 1559 retornó a la Universidad, promocionado a la cátedra primera, donde se mantuvo casi ininterrumpidamente hasta el año 1568. Allí continuó sus ediciones de los discursos de Cicerón y colaboró en la reforma de los planes de estudio.

Toda su obra tiene un enfoque didáctico con el objetivo de ofrecer materiales adaptados a los alumnos. En 1546 publicó la primera y más conocida de sus obras, la Primma grammaticae latinae institutio, como alternativa a la Gramática de Nebrija, y en la que amplió notablemente el apartado de Sintaxis.

Además: Biblioteca Virtual de la Filología Española, X. G. i Font, L. Merino, E. Sánchez, S. López, F. Grau, L. Pomer, R. López, J. Pastor, E. Álvarez, X. Gómez, A. Miró, A. Ximeno…

El pensamiento humanista de Onofre Jordá

Onofre Jordá (Alcoy, 1510 – La Vila Joiosa, 1570), filósofo, humanista, ermitaño, penitente y apóstol alcoyano, fue un eminente profesor de Lenguas Clásicas en la Universidad de Salamanca.

Destacó como médico, filósofo y humanista, dándose a conocer también como perito en las lenguas clásicas y modernas. Gozó de gran prestigio en la Universidad de Salamanca, de modo que uno de sus más eminentes catedráticos, el doctor Muñoz, solía decir a sus alumnos “que en Lenguas Clásicas, y particularmente en las Semíticas y en el Griego sólo había tres grandes profesores en España, y uno de ellos era el maestro Jordá”.

El rey de Portugal, al fundar la Universidad de Coimbra y dotarla con los más aventajados profesores de España y Francia, eligió para catedrático de Lenguas al maestro Jordá. Pero, andando el tiempo, la sabiduría humana la cambió por la divina. La parte “mística” de su vida está rodeada de un cierto halo de leyenda, donde fe y realidad se confunden en el relato.

Narró Jordá que una noche, dirigiéndose a su casa, vio en el suelo la sombra de un jumento, y como le parecía que de ningún modo podía transformarse la suya en un pollino, se rió mucho de la figura no viendo quién la formaba; mas entrando en su casa halló en su cuarto, no ya la sombra, sino un verdadero jumento y, asustado, le dijo: “¿Cómo habéis entrando acá?”. Y hablando la bestia, le dijo: “Tal estás”. Y súbitamente desapareció. A raíz de aquel acontecimiento se propuso dedicar toda su vida al servicio de Dios. Renunció a su cátedra, y a su encumbrada posición y comenzó una vida de penitencia y apostolado.

El 1 de septiembre de 1484 un pastor, Gaspar Tomás, encontró en el tronco de un almezo en las ruinas del castillo, en lo alto del pueblo de Agres, en las estribaciones de la sierra Mariola, una imagen de la Virgen María. Comenzó a venerarse en una ermita que se edificó en aquel mismo lugar y pronto fue centro de peregrinaciones. Allí se retiró Onofre Jordá, viviendo en una cueva junto a la ermita de la Virgen María. Vivía con una enorme austeridad. No dormía en cama, ni comía nada condimentado, sino que su alimento ordinario eran frutas y hierbas, y sólo una vez al día, entre las dos y las tres de la tarde. A los agrestes parajes de la sierra Mariola donde residía acudían las personas a pedir la protección de la Virgen María y de Onofre Jordá y recibían la instrucción y el aliento para su vida de cristianos, de modo que volvían a su lugar de origen, confortados con el espíritu y edificados por su palabra y su ejemplo.

Una muestra de la benéfica influencia de Jordá en la vida de los cristianos la tenemos en Juan Gimeno. Era el joven Juan Gimeno, natural del pueblo de Biar, y de profesión labrador, una de las primeras personas que debieron conocer a Onofre Jordá en uno de sus viajes apostólicos a su pueblo natal, y allí surgió una gran amistad. Luego acudiría con frecuencia este pastor a la ermita de la Virgen de Agres, donde residía habitualmente este venerable sacerdote alcoyano, para pedirle consejo sobre cuál era el camino que tenía que seguir en su vida. Recibida la adecuada orientación, Juan Gimeno ingresó en la Compañía de Jesús, en la condición de hermano coadjutor, en la que sobresalió por sus virtudes, ejemplo, abnegación y entrega evangélica. Falleció santamente en Zaragoza el 24 de febrero de 1579.

Con frecuencia Onofre Jordá dejaba su retiro de la ermita de la Virgen de Agres para predicar el Evangelio. Los pueblos del Reino de Valencia fueron testigos de la unción con que exponía la doctrina cristiana.

Vivía con gran austeridad. No admitía en ninguna parte hospedaje o provisión, sino que al llegar al pueblo donde tenía que llevar a cabo su labor misionera, se dirigía directamente a la iglesia y en su atrio comía su provisión y cuando se le obligaba a hospedarse en alguna casa, siempre comía de manera muy frugal.

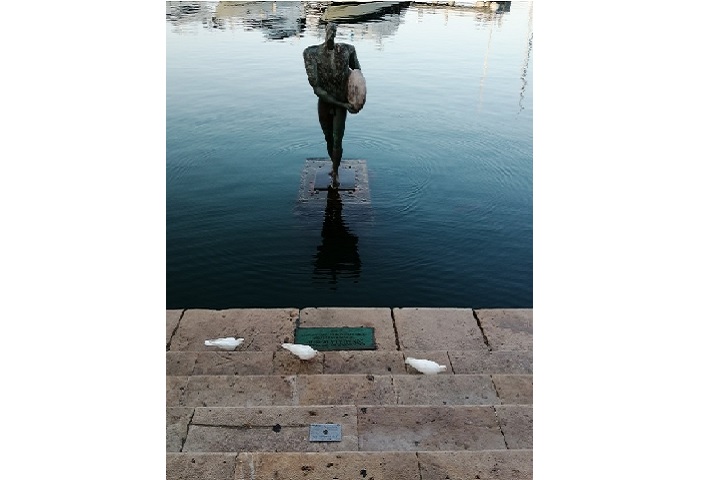

De él se cuenta un hecho milagroso. En Alicante se había internado en alta mar una embarcación con pescadores y, de pronto, por una avería comenzó la barca a hacer agua. Todos creían que iban a zozobrar, pero Onofre Jordá, vaticinó que se salvarían, como así fue, llegando felizmente a puerto. Por lo difícil que era la situación en la que se encontraban los pescadores, el hecho de que se salvaran se atribuyó a un milagro que por su mediación se produjo.

En 1570 predicando en la iglesia parroquial de Villajoyosa le sobrevino la muerte en el púlpito. Tenía sesenta años de edad.

Su cuerpo fue llevado a Alcoy, su pueblo natal, para recibir allí cristiana sepultura.

La muerte del siervo de Dios acaeció unos meses después de haber llegado como arzobispo de Valencia San Juan de Ribera quien, al conocer las virtudes que adornaban, como una aureola, al predicador alcoyano, dispuso que se le hiciese un retrato y que se le colocase en su aposento, junto con los de otros “santos”.

La ciudad de Alcoy le dedicó una calle justamente detrás del Hospital de Oliver.

Son estudiosos de su figura, entre otros, Arturo Llin Cháfer, A. Chinchilla, R. Martínez, T. Santander, Jerónimo Vicente, J. M. López Piñero, Real Academia de la Historia…

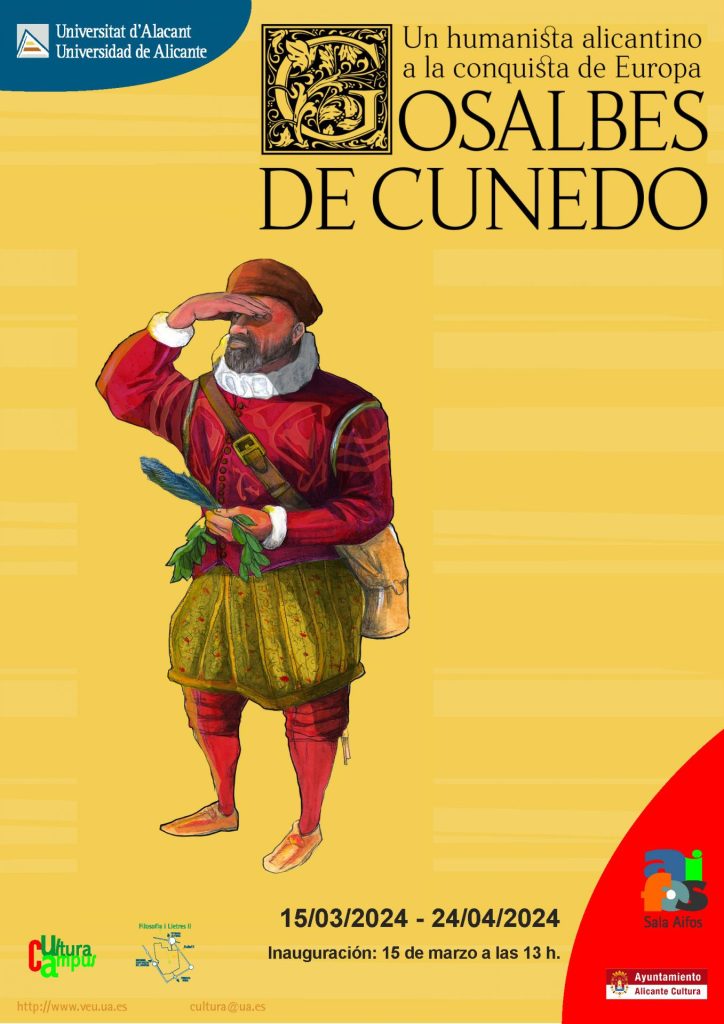

Josep Gosalbes, humanista de gran prestigio

Es una figura hasta no hace mucho escasamente estudiada o conocida y que la moderna investigación en ciencias humanas la va rescatando del olvido y se van vislumbrando sus indiscutibles contribuciones como humanista y de los más destacados, incluso, de la época.

La Inauguración de la Exposición Gosalbes de Cunedo, un humanista alicantino a la conquista de Europa tuvo lugar el 1 de diciembre de 2022, a las 18 horas, en el Castillo de Santa Bárbara, Sala Taberna. Líneas abajo, daremos un detalle de esa importante xxposición.

Al finalizar el acto inaugural se ofreció un recital de música renacentista en la sala Aljibe a cargo del grupo Contrapuntum.

Josep Gosalbes de Cunedo fue un autor alicantino del siglo XVI, poeta latino renacentista, médico y partícipe de expediciones militares. Tuvo éxito en vida y repercusión local en los siglos XVII y XVIII, pero su recuerdo se perdió tanto en el ámbito académico como en el popular alicantino.

La totalidad de su obra está escrita en latín, siendo muy extensa, culta y rica, y merece la atención de los lectores en general.

Desde hace unos años el profesor de Filología Latina de la Universidad de Alicante, Antoni Biosca, está trabajando, haciendo una gran labor, en pro del mejor conocimiento de nuestro ilustre humanista, para editar y traducir su obra, así como para recuperar su memoria.

En el año 2022, continuada en los primeros meses del 2023, tuvo efecto una importante exposición dedicada a nuestro hombre. La exposición, de producción propia y coordinada por el Departamento Municipal de Patrimonio Integral, estuvo formada por un conjunto de trece paneles, redactados por el profesor Biosca, y acompañados de interesantes imágenes. Los textos están escritos en castellano y valenciano. Cada panel dispone al final de un breve fragmento de la obra de Gosalbes que hace referencia al aspecto tratado en el panel. La exposición estuvo enriquecida con objetos varios tales como libros y manuscritos originales del siglo XVI (que fueron cedidos por el propio comisario de la exposición), un audiovisual, o una maqueta, que se encargó ex profeso, de la nave San Mateo en la que navegó y combatió el propio Gosalbes en el marco de la Armada Invencible del rey Felipe II. Tuvo Gosalbes una vida azarosa, lo que no le impidió cultivar el pensamiento filosófico dentro del campo del humanismo.

Son estudiosos de su figura, entre otros, Antoni Biosca y Manuel Rico.

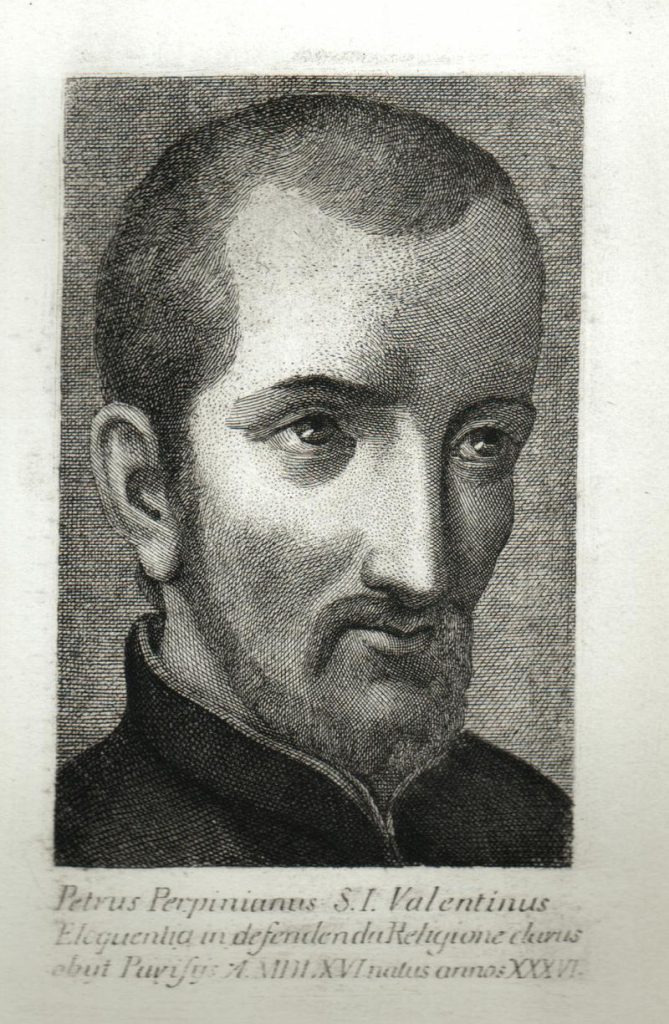

Pedro Juan Perpiñán, figura esencial

Pedro Juan Perpiñán, el eminente ilicitano, cuenta con una céntrica calle en su ciudad natal, como merecido homenaje de Elche a su egregio hijo. Pedro Juan Perpiñán Esclapez (Elche, 1530-París, 1566) fue un humanista español, orador y profesor de retórica de la Compañía de Jesús. Fue autor de diversos discursos y oraciones. Su obra completa fue publicada en el año 1749 en cuatro volúmenes.

Nació en Elche en el año 1530. Entró a formar parte de la Compañía de Jesús en Coimbra (Portugal) el 30 de septiembre de 1551, tomando los votos simples el 16 de diciembre de 1553 en Évora. Fue profesor en el Colegio Romano donde enseñó Retórica desde 1561 hasta 1565. En Roma contribuyó además a la redacción de la Ratio Studiorum.

En el 1565 fue invitado a Francia, donde enseñó Elocuencia, primero en el Colegio de Lyon y posteriormente en París. Durante su vida mantuvo contacto con otros humanistas de su tiempo, entre los que destacan Quinto Mario Corrado y Paolo Manuzio.

Murió en París el 28 de octubre de 1566.

Entre sus obras cabe destacar:

- Discursos.

- De laudibus S. Elisabeth, Regine Lucitanie

- De Societatis Jesu Gimmasiis.

- Laudatio funebris, Ludovici Principis.

- De Rethorica discenda.

- De perfecta doctoris christianae forma

- De Deo Trino et Uno

- De Divina et Humana philosophia discenda

- De vita et moribus S. Elizabeth Lusitane Reginae historia

- De vitis Pontificum

- De Potestate Summi Pontificis

Son estudiosos de este humanista ilicitano, entre otros, Manuel Rico García, J. Moratinos Iglesias, Miguel Ors Montenegro, Memoria Digital de Elche, Cátedra Pedro Ibarra, Wikimedia Commons.

Jaime Segarra y sus aportaciones dentro del movimiento humanista

Si bien Jaime Segarra (1545-1596) fue un médico que destacó sobremanera en el ámbito científico, podemos considerar que hay algunas aportaciones dentro del humanismo. No fue plenamente humanista, pues estuvo dentro de una concepción escolástica en el plano filosófico, pero con todo y con eso vemos en él unos atisbos, como dijimos anteriormente, que hacen que lo incluyamos en nuestro estudio. Sus obras tienen algunos aspectos humanistas (ello se aprecia significativamente en sus Comentarios fisiológicos, que el propio Segarra dice que se complementan con estudios de tipo filosófico) y esto le sitúa en un plano intermedio en cuanto a su concepción integral y de conjunto, del ser humano. Pero sus adscripciones escolásticas hacen que no pudiera situarse su obra, en conjunto, dentro del humanismo renacentista. Con todo, tuvo una preparación académica filosófica muy completa y hay rasgos en sus escritos, de carácter innovador. Tiene, empero, una obra importante, y en su trayectoria vital cada vez más se va acercando al humanismo. En él se refleja un cierto trasfondo personalista y un sello propio.

Este médico español nació en Alicante, alrededor del año 1545, y murió en Valencia en 1596.

Estudió en la Universidad de Valencia. Obtuvo en octubre de 1568 los grados de Bachiller en Artes y en Medicina y, al mes siguiente, el de Doctor en Medicina. Tras terminar su formación, permaneció en la ciudad el resto de su vida, dedicado al ejercicio profesional. Fue nombrado examinador de médicos en varias ocasiones, profesor de Cirugía en 1574 y, desde 1578 hasta su muerte, ocupó si interrupción diversas cátedras médicas de la Universidad.

Segarra se declara discípulo y seguidor de Luis Collado, pero su mentalidad científica nada tiene que ver con la postura renovadora del que había sido una de las cabezas del movimiento vesaliano y del galenismo «hipocratista» en España. Su producción hay que encuadrarla, por el contrario, en el retorno a la escolástica propio de la Contrarreforma, que se manifestó con vigor en la medicina española del último cuarto del siglo XVI. La depuración filológica de los textos antiguos se consideraba agotada y, además, los médicos españoles no tenían ya una preparación en lenguas clásicas equiparable a la de las figuras de las décadas centrales de la centuria. En consecuencia, las ediciones se limitaron a reproducir versiones latinas anteriores de los tratados hipocráticos o galénicos. Por otra parte, los comentarios quedaron reducidos a argumentaciones y glosas de corte escolástico. Desapareció prácticamente el recurso a las observaciones clínicas o las indagaciones anatómicas propias y, sobre todo, se evitaron las críticas y novedades que comprometieran el sistema médico tradicional.

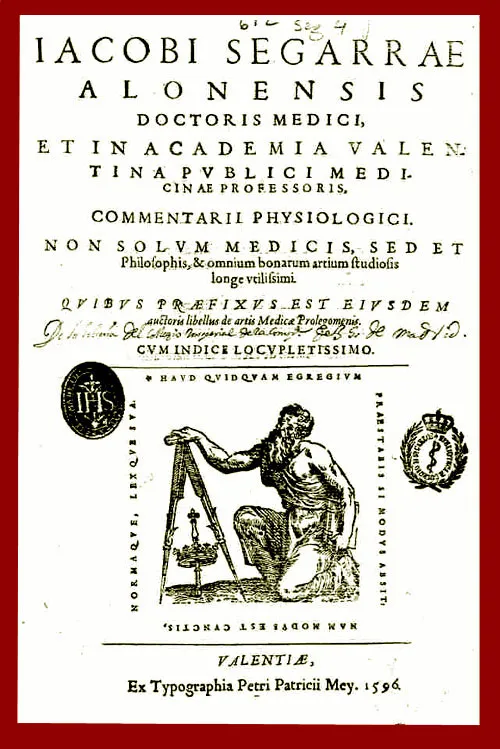

Todas estas características se cumplen paradigmáticamente en los Commentarii Physiologici (1596) que Segarra publicó poco antes de morir. Aparte de unos prolegómenos sobre el «arte médico», incluye comentarios sobre el texto hipocrático De natura hominis y los tratados galénicos De temperamentis y De facultativus naturalibus. Las traducciones latinas reproducidas son las de Gunther von Andernach y Thomas Linacre.

Segarra se apoya en ocasiones en datos anatómicos, aunque casi siempre de forma libresca, y usa el término «physiologia» a medio camino entre el sentido tradicional y el moderno. No obstante, la apertura de nuevos horizontes intelectuales y científicos que este punto de partida prometía, está cortada por su adscripción al escolasticismo contrarreformista.

Fue Segarra un profesor de gran prestigio y sus comentarios a otros textos médicos clásicos y los apuntes de sus cursos circularon ampliamente de forma manuscrita dentro y fuera de Valencia. La decadencia posterior explica en buena medida que, en 1624, el médico Jerónimo Vicente Salvador publicara los relativos a los textos galénico contenidos en De morborum et symptomatum differentiis et causis, que fueron reimpresos en 1642.

Estas son las principales obras de Segarra:

- Commentarii Physiologici. Non solum medicis, sed et Philosophis et omnium bonarum artium studiosis longe utilissimi, Valencia, P. P. Mey, 1596 (se cita una reedición en 1598, de la que no se han hallado ejemplares).

- De morborum et symptomatum differentiis et causis libri sex Claudii Galeni Pergameni: una cum Commentariis Jacobi Segarra… Opus nunc recens excussum et infinitis pene mendis, quibus manuscripta scatebant, correctum et spurgatum per Hyeronimum Vicentium Salvador..., Valencia, M. Sorolla, 1624 (reimpreso en 1642).

Se conservan manuscritos de Segarra en las bibliotecas del Seminario Episcopal de Padua y de la Facultad de Medicina de Madrid. Estos manuscritos merecen una investigación detenida, a fin de conocer más a fondo las grandes aportaciones de este médico alicantino.

Son estudiosos de su figura, entre otros, A. Llin, R. Martínez, T. Santander, Jerónimo Vicente, José María López Piñero, A. Chinchilla, Real Academia de la Historia…

Damos el detalle de las obras de los profesores Llin, Martínez y Santander:

- Arturo Llin Cháfer, MARTÍNEZ SEGUY, Rafael: Apología del Dr. Jaime Segarra, Valencia, Instituto Médico Valenciano, 1898.

- SANTANDER RODRÍGUEZ, Teresa: Hipócrates en España (siglo XVI), Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1971.

Conclusiones

¿Qué conclusiones podemos sacar de todo lo expuesto?

De todo el rico repertorio, éstas son las más relevantes:

- El movimiento humanista fue un timbre de gloria para nuestro país, que escribió algunas de las páginas más brillantes de nuestra cultura, enmarcada dentro de la cultura europea.

- El humanismo renacentista tuvo un reflejo destacado en personalidades nacidas en nuestra tierra.

- Alcoy, Alicante y Elche fueron localidades que vieron nacer a cuatro de los más importantes humanistas de nuestro país.

- Las universidades de Valencia, de Salamanca y de Coimbra, el Colegio de Lyon y el Colegio Romano, entre otras doctas instituciones, fueron el escenario de la labor docente de algunos de nuestros humanistas alicantinos del Renacimiento.

- El pensamiento filosófico quedó enriquecido sobremanera con la aportación de estos ilustres hijos.

- Nuestros humanistas merecieron los elogios de algunas de las más sobresalientes figuras intelectuales de la época.

- La labor investigadora en este campo debe ser ampliada para descubrir muchos aspectos desconocidos o pocos conocidos con referencia a nuestros personajes.

- Se ensanchará así grandemente el acervo cultural y el conocimiento de las aportaciones de Alicante a la cultura común patria.

- Cada vez más, los egresados de las universidades de Elche y de Alicante, se van interesando por temas históricos de la provincia.

Agradecimientos

Quiero expresar mi agradecimiento a los archivos municipales de Alicante, Alcoy y Elche, así como a la Biblioteca Pública del Estado en Alicante y a la Fundación Mediterráneo por sus ricos fondos documentales.

Estimado Moratinos: He disfrutado leyéndote y tomando notas. Muy interesante tu escrito. Un abrazo.

Muchas gracias y un saludo.