Las dos ciudades, separadas por más de 1.017 kilómetros y asomadas a dos litorales diferentes, el Mediterráneo y el océano Atlántico, con sus edificios pegados al mar, comparten más similitudes de lo que pensamos. Las dos ciudades tienen en su casco histórico la misma calle principal: Méndez Núñez, como eje de articulación urbana, así como coincidencias en sus calles, sus fachadas al mar, personajes emblemáticos, patrones, festividades o pasado romano bajo el continuo transcurrir de las vidas, sueños, olvidos, gozos y padeceres de sus gentes.

En A Coruña, el foro capitalino lo ocupan los Jardines de Méndez Núñez, que se crearon en el siglo XIX, en el relleno ganado al mar y en memoria del marino Casto Méndez Núñez, quien da nombre a este espacio natural situado en el centro de la Pescadería e instalaciones portuarias.

Las dos ciudades reconfiguradas en el siglo XIX con sus fachadas frente al litoral mantienen como eje urbanístico principal la calle de Méndez Núñez

Avda. Méndez Núñez, en Alicante (Fotografía: Alfredo Fernández).

Avenida de los Jardines de Núñez Álvarez, en el

terreno ganado al mar y con el Casino decimonónico con vistas a la

bahía y al transcurrir de la ciudad (Fotografía: Alfredo Fernández).

En el caso de Alicante, volvemos a encontrarnos con el glorioso marinero gallego con el cartel de la Rambla de Méndez Núñez. Hasta bien entrado el siglo XIX, en el que se derribaron las murallas de Alicante, por el actual recorrido de la calle discurría uno de los muros defensivos que se construyeron durante el siglo XVI. La calle que corría paralela a este muro dentro de la ciudad amurallada recibía el nombre de calle del Muro, mientras que en la parte exterior se encontraba el barranco de Canicia, que recogía las aguas de la rambla recibiendo el nombre de Carrer del Vall. Tras el derribo de las murallas, se construyó la calle usando los escombros para rellenar el barranco, separando el Centro y el Casco Antiguo, como hoy la contemplamos al pasear por la ciudad.

Igualmente, en Alicante se tuvo que ganar terreno al mar para dar vida a la Explanada y configurarse como fachada al Mediterráneo y quitarse de en medio, a fuerza de pica y mazo, la oscuridad del Barrio antiguo medieval e intrincado laberinto de callejuelas de la vieja medina, en la que en otros tiempos “se iba de la Ceca a la Meca”. Entraba por fin la luz del Mediterráneo y el paseo marítimo de la ciudad se engalanaba con un mosaico ondulado con los colores rojo, azul y blanco.

Palmeras en A Coruña (Fotografía: Alfredo Fernández).

Los ficus de la Explanada, de origen australiano, siguen provocando la admiración de los turistas que visitan nuestra ciudad (Fotografía: Alfredo Fernández).

El arbolado de estas zonas en los dos núcleos presenta tintes exóticos. Los ficus australianos (falsas higueras), en Alicante, y araucarias, magnolias o hayas, así como varias especies de palmeras o tejo japonés, en la urbe gallega. Eran tiempos donde triunfaban las corrientes modernistas en urbanismo y los políticos se dejaban acariciar por las corrientes de la Ilustración .

El patrón San Nicolás

Alicante bien puede presumir de su concatedral de San Nicolás, en el Barrio, que recibe su nombre del santo del día de la primera rendición musulmana de la ciudad, el 6 de diciembre de 1244. En A Coruña se queda más encogida la iglesia bajo la advocación del mismo santo Nicolás, aunque hay que reseñar que es una de las parroquias mas antiguas de la ciudad y que ya existía a finales del siglo XIII.

Los alicantinos conmemoran a San Nicolás tras la conquista cristiana de la ciudad, mientras los gallegos tienen a este mismo santo en su iglesia más antigua

Bien acierta el adagio de que “nadie es profeta en su tierra”. Jorge Juan y Santacilia tiene mejor reconocimiento en Galicia, Madrid, Andalucía o Latinoamérica que en su tierra alicantina (nacido en El Fondonet de Novelda, bautizado en Monforte del Cid, criado en la casa solariega de los Juan en Alicante, con portal contiguo al del Ayuntamiento, e infancia en Elche). El ingeniero naval y científico español que midió la longitud del meridiano terrestre demostrando que la Tierra está achatada en los polos y que reformó el modelo naval español es recordado únicamente en Alicante con una calle y un centro de enseñanza, pero no con un monumento propio en su memoria, como ocurre en Ferrol, Madrid, Cádiz, Novelda, Monforte o Pichincha, Ecuador, en la mitad del mundo. Gran descuido para el “sabio español”, tal y como se le conocía en toda Europa por ser uno de los científicos más reputados del siglo de las Luces, sin cuyas observaciones el sistema métrico decimal no sería como lo conocemos hoy ni tendríamos el exacto conocimiento de la forma de la tierra.

Fachada del Ayuntamiento de Alicante (Fuente: AlicanteInFo.net).

Ayuntamiento modernista de A Coruña, enclavado en la mítica plaza cerrada de María Pita (Fotografía: Alfredo Fernández).

Eso si las dos ciudades (Alicante y A Coruña) cuentan en su centro histórico con la calle la Real, pegada a sus consistorios, donde el refrán aconseja buenos modales (“No se debe negar la palabra de Dios como saludo en la Real”), aunque no te dé la real gana.

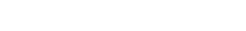

Pero sigamos con nuestro vuelo del Diablo Cojuelo sobre las azoteas de las dos ciudades. A primera vista nos topamos con la Torre de Hércules, en A Coruña, que tiene el privilegio de ser el único faro romano y el más antiguo en funcionamiento del mundo. Hablar de A Coruña y no mencionar la Torre Hércules resulta imposible. Y es que el faro romano ha sido desde siempre el símbolo de la ciudad herculina, que recoge como elemento central en su escudo. En esta otra tierra del Mediterráneo, el club por antonomasia de fútbol es el Hércules. Allá por 1914, a un muchacho de la localidad se le ocurrió crear un equipo grande y poderoso, como el semidiós mitológico. El joven era Vicente Pastor de la Llosa, apodado por sus amigos “El Chepa”. ¡Hércules, Hércules!, fueron los primeros gritos que se oyeron de un grupo de chavales que corrían, felices, tras una pelota de trapo, dirigiéndose a porterías señalizadas con libros y prendas de vestir.

El mito de Hércules

Los dos equipos de fútbol de estas ciudades: El Dépor y El Hércules, pese a sus millonarios presupuestos no parece que enmienden la plana y lejos están los tiempos felices de Teresa Herrera y de Rico Pérez. O rescatan a Arsenio Iglesias, el Brujo de Arteixo, o en esta temporada se dan un trompazo en la Liga. Su carrera como entrenador comenzó en el Deportivo de La Coruña, al que consiguió ascender a Primera división en la temporada del año 1970. Arsenio también entrenó al Hércules Club de Fútbol durante cuatro temporadas, desde la 73/74 hasta la 76/77. En estas cuatro temporadas en el equipo alicantino consiguió un ascenso a Primera División y la mejor clasificación del equipo herculano en la máxima categoría al acabar la temporada 74/75 en 5.ª posición.

En A Coruña, la Torre de Hércules es el monumento por antonomasia y en Alicante, el semidiós mitológico arropa al equipo de fútbol desde hace un siglo

Pero las coincidencias van más allá, como si compartiesen un mismo destino encadenado, y en el horizonte de sus bahías aparecen, entre brumas, las islas que conformaron parte de su historia. Tabarca, blindada militarmente por Felipe II para disuadir a los piratas berberiscos. San Antón, fortaleza de los tiempos del Rey Prudente para defender la ciudad de los ataques del corsario Francis Drake.

Lo que fue un antiguo punto defensivo, el Monte de San Pedro, se ha convertido en el mejor mirador de A Coruña. Desde lo alto se divisa el ir y venir de los barcos guiados por el faro milenario. Los inmensos cañones que antes defendían la ciudad, ahora señalan al horizonte para que nadie se pierda la mejor puesta de sol. Aquí, en Alicante, el castillo de Santa Bárbara, ubicado en la cumbre del monte Benacantil, se asienta una de las más grandes fortalezas medievales de España, con su Cara del Moro, labrada por la intemperie de los vientos mediterráneos, desde la que se divisa a la perfección la bahía de Alicante. Obra militar donde se ve la misma mano constructora de Felipe II.

En cuanto a veneraciones, revelaciones y creencias religiosas de sus moradores sale comparativamente mejor parada Alicante, con su templo de la Santa Faz, a sus propias puertas. Los coruñeses tienen que desplazarse, por el contrario, a Santiago de Compostela si quieren ganar el jubileo, y los más heterodoxos a San Andrés de Teixido, donde cuenta la tradición gallega de la Santa Compaña, que “el que no va en vida, irá en muerte”.

La luz de San Juan

En lo festivo, Alicante y A Coruña comparten patrón: San Juan, con la entrada de la luz del verano en sus respectivas playas de El Postiguet y Riazor. Difieren los horarios marcados por los relojes de arena, ya que en el Mediterráneo el sol reaparece una hora antes que en el Atlántico y es que allí, junto a la Costa da Morte, nos situamos en Finisterre (Final de la tierra conocida por los romanos). Noche de San Juan gallega, el 24 de junio, con las meigas bailando sobre los rescoldos de las hogueras; Noche de San Juan alicantina, el 25 de junio, con las hogueras que alumbran y deslumbran a medio mundo por su fulgor artesanal.

Las Casas consistoriales de las dos ciudades son de excelente fábrica, barroca en Alicante; modernista, en A Coruña por ser más tardía. Gana en majestuosidad la gallega por su encaje en la amplia plaza de María Pita, la heroína que detuvo a los ingleses, pero el Ayuntamiento alicantino se reserva una joya en su portal: la Cota Cero de España porque marca el nivel cero de altitud a nivel del mar. Recordar aquí a los despistados que en el siglo XIX los ingenieros detectaron que la diferencia del nivel del mar entre la pleamar y la bajamar era menor en la costa de Alicante.

Pero hay algo más sorpresivo, junto a la Cota Cero, y a un lado de la escalinata que sube al Ayuntamiento de Alicante, se encuentra una escultura de Salvador Dalí. También es de anotar que los coruñeses se sienten orgullosos y presumen de la casa-museo de Picasso, nada amigo de Dalí, donde pasó parte de su infancia y su pubertad, apuntaba en dotes con las pinturas de palomas y de manos para los cuadros de su padre, profesor de Bellas Artes en la ciudad.

Y siguen y siguen las historias compartidas en Tabacalera, con las dos fábricas más señeras del monopolio y sus queridas cigarreras, las primeras mujeres fabriles que podían llevar su salario a la casa. Los dos edificios, hoy centros de cultura, deben hacernos recordar el sacrificio de aquellas mujeres a principios del siglo XIX. En Alicante llegaron a trabajar más de 5.000 mujeres en una población que no superaba los 25.000 habitantes. Los directivos del monopolio permitían a las trabajadoras tener consigo, en sus puestos de trabajo, a sus hijos pequeños. Con el paso del tiempo, estos últimos aprendían el oficio a pesar de su corta edad. Con este sistema, la fábrica se ahorraba el pago de aprendices y las mujeres iban preparando “las condiciones para que sus hijas las relevaran en el empleo”, tal como refleja el libro “Mujeres e industria tabaquera en Alicante”, escrito por Teresa Lacenta.

La desaparición de Inespal

Las adversidades se cuelan en los tiempos y mientras Alicante comenzó a perder su industria emblemática del aluminio de Inespal (antiguo INI, luego Alcoa), a finales de 1999; ahora, en el 2020, el turno del desmantelamiento le toca a la villa gallega. Alicante perdió el peso de su puerto en el transporte de mercancías en aras de Valencia hace décadas, en A Coruña los tonelajes se facturan en su mayor parte en Vigo por su mayor empuje industrial y automovilístico.

Los consignatarios de buques que creaban riquezas y se asentaban en la fachada de la ciudad se han mudado de lugar como consecuencia de la dejadez en las infraestructuras portuarias y la revolución de los contenedores, en este último caso más acentuado en Alicante. Ambas ciudades van viendo perder por abandono sus barrios tradicionales, otrora animados por sus comercios y trabajadores artesanos, como son el Barrio de Santa Cruz, bajo las laderas del Benacantil, y Orzán, en los aledaños de Riazor. ¡Madre mía, madre mía… si levantasen la cabeza los antiguos moradores de las romanas Lucentum y Brigantium! Más bien creo que no entonarían el “Ave Caesar, morituri te salutant” y sí se armasen con el espíritu de la tenaz resistencia numantina.

Para colmo, otro padecer común en los nuevos tiempos del siglo XXI, en Galicia las Mareas políticas están revueltas y en Alicante hay cien Podemos, por sus divisiones internas.

No se pueden perdonar tantos descuidos, sobre todo, porque cuanto se olvida la historia, los pueblos vuelven a repetir los mismos errores. Ante tanto descuido, un único testigo imperecedero: el mar, que llora las desvergüenzas de los políticos que en el mundo han sido. Lucentum, la ciudad de la luz, se acuesta cada noche llorando su brillante pasado mientras Brigantium, una hora más tarde se sumerge con las primeras brumas del océano en el recuerdo de los caudales indianos que arribaban a su puerto hasta la pérdida de las colonias americanas. Para consuelo de estos años de crisis y anticipo de recesión, viene al cuento este dicho popular: “Más se perdió en la guerra de Cuba y vinieron cantando”. Menos mal que de aquella derrota con los Estados Unidos, una potencia hasta entonces desconocida y auspiciada por las metas de Franklin (Ámerica para los norteamericanos) y los Últimos de Filipinas, emergió la Generación del 98, en la literatura, y el regeneracionismo en la política y la sociedad española.

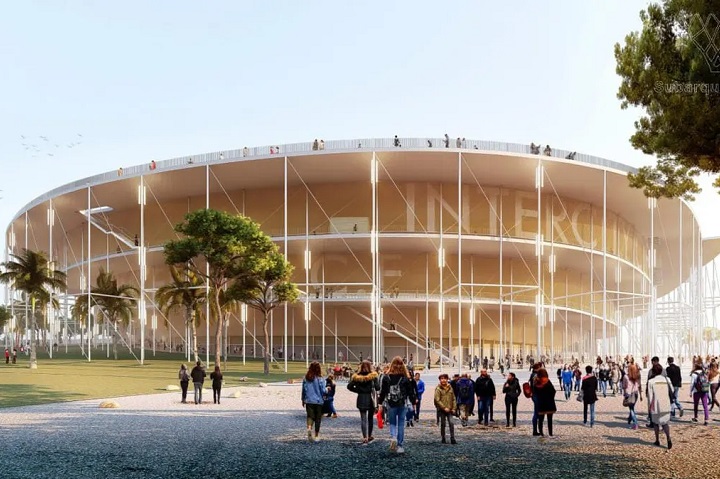

A Coruña y Alicante también están conectadas por la figura del médico alicantino Francisco Javier Balmis. Desde el puerto de A Coruña partió, el 3 de noviembre de 1803, la expedición filantrópica de la vacuna para combatir la viruela en América y Asia. 22 pequeños del orfanato Casa de Expósitos de A Coruña iniciaron el viaje y, gracias a ellos, pudo mantenerse activa la vacuna. La ciudad de A Coruña recuerda la gesta con el monumento a la expedición del doctor Balmis situado en el muelle del Parrote.

Excelente observación que tendré en cuenta para añadir.

Visitor Rating: 1 Stars

Visitor Rating: 4 Stars

Visitor Rating: 5 Stars